Clairement, c’est l’océan !

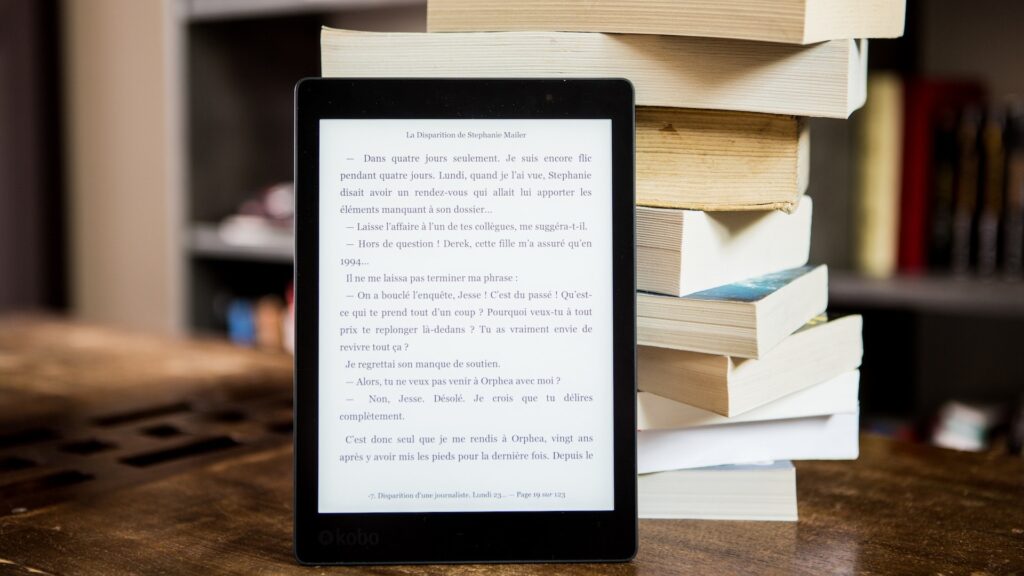

Le Grand Livre du climat, dirigé par Greta Thunberg, sort en poche en deux tomes, Comprendre et Agir, ce 31 janvier. Un immanquable pour saisir les réalités de la crise climatique et écologique.

[Chronique] Militante écologiste bien connue en France, Camille Étienne a publié son premier livre aux éditions du Seuil en 2023. Un ouvrage important, notamment pour retrouver du sens si l'on ressent de la peur face aux crises écologiques.

Les collectivités de plus de 50000 habitants devront avoir mis en place une stratégie numérique responsable d’ici le 1er janvier 2025. C’est ce que prévoit la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique du 15 novembre 2021 (REEN). L’article 35 de la dite loi dispose même que les villes d’au moins 50 0000 habitants doivent élaborer un programme de travail fixant le cap de la stratégie de réduction de l’empreinte carbone du numérique, au plus tard le 1er janvier 2023.

Autrement dit, 133 communes ont du pain sur la planche ! Généralement, les villes de plus de 50 000 habitants possèdent au moins un établissement de lecture publique sur le territoire. En quoi et comment les bibliothèques peuvent-elles s’inscrire dans ce programme de travail à l’échelle de leur collectivité ?

On arrête de déconner, la Terre est en train de brûler, nous devons agir collectivement pour permettre aux milliardaires de continuer à prendre leur jet privé. Les bibliothèques peuvent contribuer à cette feuille de route de plusieurs manières.

Le chapitre 2 de la loi REEN est consacré au renouvellement des terminaux. Certes les bibliothèques ne sont pas les lieux réputés pour renouveler chaque année leur parc informatique. Cependant, nous pouvons nous inspirer de ce chapitre pour l’intégrer dans notre façon d’aborder la médiation numérique auprès des usagers. En effet, les bibliothèques qui proposent de l’assistance numérique sont au premier plan pour inciter les usagers à continuer à utiliser leur matériel vieillissant en leur donnant un second souffle grâce aux logiciels libres. Outre l’avantage de pouvoir reprendre le contrôle sur nos données personnelles, les logiciels libres sont parfois réputés pour être moins gourmands en ressources pour fonctionner sur les appareils. L’univers Linux et ses nombreuses distributions sont l’occasion de pouvoir continuer à utiliser un vieil ordinateur grâce à un système d’exploitation léger pour fonctionner. (Linux Lite, Lubuntu, ZorinOS…). L’organisation d’Install Party est l’occasion de participer à la réduction du renouvellement des terminaux en leur donnant une nouvelle vie.

Même si les bibliothèques ne renouvellent pas leur parc informatique tous les quatre matins, il arrive que les vieux postes soient remplacés par des neufs. Depuis le 10 novembre 2022, les collectivités peuvent désormais céder gratuitement le matériel informatique à des associations. Pour pouvoir bénéficier de cette session à titre gratuit, les associations doivent être reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général. En d’autres termes, des associations comme Emmaüs-Connect peuvent bénéficier de ce nouveau décret et ainsi participer à la fois à la réduction de l’empreinte carbone et lutter contre la fracture numérique en mettant à disposition des personnes précaires des ordinateurs reconditionnés.

Pendant longtemps pour être visible et identifié par les bots des moteurs de recherche, la stratégie a consisté à publier beaucoup de contenus pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche. D’une part, publier beaucoup de contenus est une activité chronophage qui nécessite une organisation rigoureuse en matière de médiation numérique des savoirs. Mais surtout cette stratégie n’est plus recommandée en matière de référencement. Les règles SEO évoluent et Google préfère privilégier du contenu de qualité disposant d’une véritable valeur ajoutée plutôt que du putaclic ou du réchauffé copié par-ci, par-là.

Les sites des bibliothèques sont la plupart du temps des produits édités fournis par des prestataires. Déjà que le RGAA n’est pas toujours appliqué, les principes low-tech ne sont probablement pas intégrés dans l’élaboration des sites de ces éditeurs. Quelques exemples de sites web low-tech : https://hackstock.net/, https://www.mucem.org/, https://solar.lowtechmagazine.com/

Évidemment, nos prestataires ne proposent pas des sites web low-tech, d’ailleurs testez l’empreinte de votre site web https://www.websitecarbon.com/, vous serez peut-être surpris-e du résultat. (trigger warning, la pertinence de ce genre d’outils est toujours sujet à discussion. En revanche, il présente l’intérêt de s’interroger sur la façon dont on administre nos sites). En attendant d’avoir des sites peu énergivore, nous pouvons d’ores et déjà adopter des écogestes. Geoffroy Dorne, designer engagé sur cette question de la sobriété numérique, recommande quelques règles que nous pouvons adopter quand on publie du contenu sur nos sites mais aussi au moment de l’élaboration du cahier des charges dans le cadre d’une refonte de site web par exemple.

Abonnez-vous aux newsletters Numerama pour recevoir l’essentiel de l’actualité https://www.numerama.com/newsletter/

Sobriété numérique, énergétique, bibliothèque verte, éco-gestes… le vocable pour dire qu’on est globalement dans la panade ne manque pas. Mettons un col roulé et observons ce que les bibliothèques peuvent faire pour s’engager sur le terrain de la sobriété numérique. Je laisse volontiers de côté les autres aspects de la bibliothèque verte qui sont déjà abordés par d’autres établissements (poke la médiathèque de La Canopée). Je préfère parler de ce que je connais.

En parlant d’écologie et de numérique, on pourrait avoir tendance à ne penser qu’aux usages ou qu’à ce qui transitent dans les tuyaux (bouh les vidéos de chats !). Mais nos usages numériques ne seraient rien sans les infrastructures physiques qui permettent de stocker, diffuser ou distribuer les paquets qui circulent à l’intérieur. L’ensemble de ces équipements (serveurs, câble, routeurs, commutateurs, datacenter…), de leur conception à leur acheminement en passant par leur entretien nécessitent de l’énergie et des ressources. A titre d’exemple, Apple indiquait dans un rapport de 2019 que la fabrication d’un MacBook pro de 16 pouces représentait 75% de l’empreinte carbone de l’ordinateur. Les 25% restant sont dédiés au transport (5%), l’utilisation (19%) et la fin de vie (1%). La prise en compte de l’empreinte carbone des usages numériques est manifestement compliquée parce que plusieurs critères sont à prendre compte pour pouvoir réussir à évaluer de façon globale l’impact carbone.

Qu’on se le dise, en tant que bibliothèques, nous avons peu de marge de manœuvre sur toute une partie de nos infrastructures informatiques. Nous dépendons essentiellement des choix de nos prestataires. Notons toutefois que certaines DSI font le choix d’installer des VPS (serveur virtuel privé) pour héberger certaines applications métiers. Vérifiez par vous-même où est hébergé votre portail via https://sitechecker.pro. Après quelques recherches, non exhaustives, il apparaît que les plus gros éditeurs de bibliothèques hébergent les services en ligne de leurs clients en France. Ce qui pouvait être un argument commercial en mode « Made in France » il y a quelques années est devenu une obligation avec le RGPD. L’abandon du Privacy Shield en juillet 2020 qui encadrait les transferts de données transatlantique a dû contraindre les quelques prestataires qui auraient eu l’idée d’héberger les données de leurs clients sur le sol américain. (J’imagine que ça ne devait pas courir les rues non plus).

Cependant, cette question n’est pas si anodine que ça. Evidemment recourir à des hébergeurs comme Google, Amazon ou Microsoft (coucou le Health Data Hub), c’est loin d’être idéal sur le plan éthique ou en matière de souveraineté. Mais du point de vue de l’impact écologique, est-ce que les fournisseurs de services d’hébergement français sont aussi efficaces qu’un Google qui déclare être neutre en carbone depuis…2007 ?

Nous avons été la première entreprise de grande envergure à parvenir à la neutralité carbone et à compenser 100 % de notre consommation annuelle d’électricité par des énergies renouvelables.

https://sustainability.google/intl/fr/carbon-free/#climate-action

Bon évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire la promotion des GAFAM. Mais c’est important d’une part, de connaître ses adversaires, et d’autre part, de les critiquer sur des arguments factuels. Et fort heureusement pour nous, nous ne sommes pas obligés de recourir aux services des géants de la tech car il existe des acteurs en France qui permettent de faire coïncider écologie et numérique. Je pense notamment à une entreprise comme Clever Cloud qui a annoncé par exemple un partenariat avec un tiers pour valoriser la chaleur produite par leurs infrastructures.

Les serveurs, distribués partout sur le territoire, sont directement installés dans des bâtiments ou des sites où la chaleur fatale informatique produite pourra être valorisée : logements, réseaux de chaleur, piscines, entrepôts logistiques… Ils sont ainsi distribués dans la ville sous forme de clusters de calcul aux consommations d’énergie largement réduites en comparaison de datacenters traditionnels

HTTPS://WWW.CLEVER-CLOUD.COM/FR/BLOG/PRESSE/2022/09/28/CLEVER-CLOUD-TRAVAILLE-AVEC-LE-FRANCAIS-QARNOT-COMPUTING-POUR-DE-LA-PUISSANCE-DE-CALCUL-RESPONSABLE-VALORISANT-LA-CHALEUR-FATALE/

Je vous vois déjà me dire « oui mais ton Clever Cloud, c’est qui, comment ça marche ». Et vous n’avez pas tout à fait tort. Je ne suis pas en capacité de dire si des éditeurs de logiciels de bibliothèques ont actuellement recours aux services de Clever Cloud. (N’hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si c’est le cas). En revanche, en regardant les hébergeurs utilisés par nos prestataires, on peut noter une volonté de prendre en compte la problématique environnementale de l’activité numérique. L’entreprise C3rb fait appel aux services de la société Fullsave qui indique sur son site que leur « backbone dispose d’une technologie de multiplexage en longueur d’onde (DWDM) avec des équipements passifs, qui ne nécessite aucune alimentation électrique et qui ne dissipe pas de chaleur ». Ça ne nous indique pas vraiment si ses datacenters sont de véritables mines de charbon ou neutres sur le plan carbone. On peut espérer que sa politique environnementale s’applique à l’ensemble de ses services mais on ne peut s’appuyer que sur du déclaratif. De son côté, le prestataire OVH utilise une technique de watercooling pour refroidir ses infrastructures. Dans le même genre, l’entreprise SIGMA, hébergeur utilisé par les BM de Nantes, utilise un système de refroidissement qui utilise l’air extérieur pour refroidir les serveurs afin de limiter l’empreinte écologique du datacenter.

Tout cela est bien gentil mais force est de constater qu’on n’a pas la possibilité d’évaluer réellement ce qu’indique ces entreprises ni de choisir mais en revanche on peut avoir des éco-gestes bibliothéconomiques qui contribuent à réduire l’impact carbone des outils qu’on propose à nos publics.

Afin de mesurer le trafic sur nos portails, on déploie des outils de mesure d’audience. Google analytics est souvent la solution privilégiée (pour de simples raisons économiques) mais qui est juridiquement risquée si vous continuez à l’utiliser à moins que vous ayez mis en place un système de proxy. Si c’est du charabia pour vous, demandez à retirer Google Analytics pour rester dans les clous.

Il existe des alternatives qui sont RGPD compatibles et qui fonctionnent avec un fichier de moins de 1 Ko. C’est le cas du logiciel Plausible qui est 45 fois plus petit que le script Google Tag (et respecte la vie privée des internautes).

De nombreux sites web font désormais appel à des services tiers pour afficher une police customisée. En effet, pour améliorer l’esthétique du site, on aura tendance à choisir la police qui va bien. Quelques services dominent le secteur, on peut citer pêle-mêle Google Fonts ou Font Awesome. Concrètement, cela signifie que le site web n’héberge pas la police choisie mais effectue une requête auprès du serveur du service tiers au moment du chargement de la page pour afficher la police. Moins, il y a de requêtes effectuées, moins l’empreinte carbone est importante.

Le temps de chargement d’une image est proportionnel au poids du fichier. Par conséquent, on oublie les images de plusieurs Mo qui vont nécessiter plus de bande passante pour s’afficher. Pour alléger vos images, des outils comme TinyJPG existent. De même, une bonne habitude concernant les images consistent à les afficher uniquement quand c’est nécessaire. Grâce à l’attribut HTML « loading » et le paramètre « lazy », les images présentes sur une page web ne s’afficheront que quand l’internaute interagira avec en scrollant la page par exemple. Ainsi, cela permet d’économiser de la bande passante et par extension des ressources.

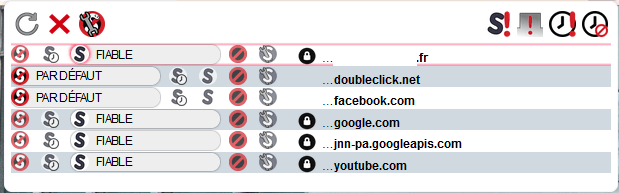

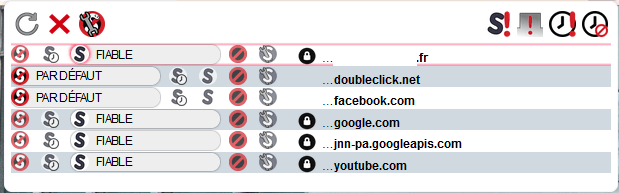

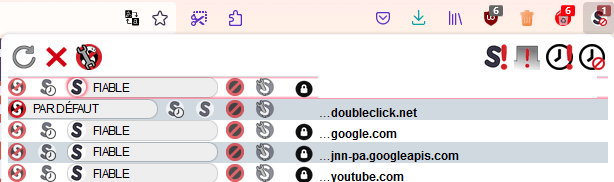

Je ne ferai pas de name & shame mais dans la préparation de cet article, j’ai pu tomber sur des sites de médiathèques qui intégraient la régie publicitaire DoubleClick. Preuve avec les captures d’écran suivantes :

Bon ben ça, on retire hein ! Je sais très bien qu’il ne s’agit pas forcément d’un choix des bibliothèques concernées mais plutôt de la part de l’éditeur du portail. J’ai constaté la présence de cette régie le même fournisseur. Allô la CNIL, c’est pour un signalement…

Cette recommandation est valable pour les ordinateurs pros, les ordinateurs publics et même vos appareils personnels. En bloquant les régies publicitaires et les traqueurs, vous réduirez la taille des pages web. Et vous empêcherez les serveurs qui hébergent les trackers pour vous pister de tourner et consommer de l’énergie pour rien (et c’est valable même s’ils sont alimentés avec des énergies renouvelables…). Je vous recommande d’installer les extensions uBlock Origin et Privacy Badger. Je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous pour comprendre comment les bloqueurs de pubs peuvent réduire la taille d’une page web.

Puisqu’on aborde la question des navigateurs, continuons avec la fonctionnalité prefetch. Par défaut ces derniers activent le pré-chargement des liens présents sur un site web afin de charger plus rapidement la page vers laquelle pointe le lien hypertexte afin de donner un sentiment de rapidité d’ouverture. Cependant, l’internaute ne choisira peut-être pas de cliquer sur le lien et donc la page aura été chargée pour rien. Consommation de ressource inutile tout ça, tout ça. Dans Firefox, on peut désactiver ce paramètre de la façon suivante :

Dans la barre d’adresse, saisir about:config (sous le message d’avertissement, cliquez sur « Accepter le risque et poursuivre », dans la barre de recherche saisir la préférence « network.prefetch-next » et basculer la valeur sur « false ».

Pour vos couvertures ou vos jaquettes, vous faites très certainement appel à un fournisseur de service : adav, gamannecy, distrimage… Pour que ces contenus s’affichent sur votre portail, une requête http est effectuée sur les serveurs de ces fournisseurs. A ce moment très précis de mon explication, vous vous dîtes « ah j’ai compris, c’est une requête inutile, c’est comme pour les polices vu précédemment ! ». Sur le principe, c’est juste. Mais à moins d’héberger chaque image de couverture et de penser à les supprimer une fois que vous avez pilonné le document, il n’y a pas vraiment d’autres solutions. Ce serait ingérable dans la gestion courante des collections. Et surtout, c’est sans compter sur une fonctionnalité importante des navigateurs qui est la mise en cache.

La mise en cache est une technique qui stocke une copie d’une ressource donnée et la renvoie quand elle est demandée. Quand un cache web a une ressource demandée dans son espace de stockage, il intercepte la requête et renvoie sa copie au lieu de la re-télécharger depuis le serveur d’origine.

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Caching

Si on peut avoir une réflexion sur l’empreinte carbone de nos services en ligne, il ne faut pas exclure les services numériques qu’on propose dans nos murs. A travers les collections et les ateliers qu’on propose à nos publics, nous pouvons également sensibiliser et accompagner les usagers qui souhaiteraient réduire l’empreinte carbone de leurs usages numériques. Cela peut se traduire par une sensibilisation aux logiciels libres et l’intérêt d’utiliser un système d’exploitation comme Linux qui permet de prolonger la durée de vie des équipements informatiques. En effet, des distributions comme Xubuntu, Linux Lite ou ZorinOS Lite sont particulièrement adaptées à des ordinateurs qui commencent à présenter des signes de fatigue. En organisant des install party, animées par des médiateur-trices numériques ou en partenariat avec des associations de promotion des logiciels libres, vous permettrez à des usager-ères de ne pas avoir à racheter du matériel informatique et répondrez ainsi à la recommandation de l’ADEME qui indique qu’en passant de 2 à 4 ans d’utilisation d’un même équipement, on « améliore de 50% son bilan environnemental. »

La mode est au DIY et invite à repenser nos modes de consommation caractérisée par une satisfaction immédiate et illimitée des besoins construits artificiellement par des marketeux en cravate. La thématique du faire soi-même n’a pas épargné les bibliothèques et les cas d’établissements qui proposent des espaces de fabrication numérique témoignent de cette dynamique. Mais l’impression de bouts de plastique est-elle réellement compatible avec l’urgence climatique que nous vivons ? Entre les composants électroniques, les planches de bois, la consommation électrique des équipements (plotter, fraiseuse, impression 3d, découpe laser…), les pollutions rejetées par les machines (le plotter de découpe génère des poussières, des fumées et des particules de produits polluants), l’impact écologique mérite donc d’être pris en compte.

On vente souvent les louanges du DIY, l’achat de composants électroniques fabriqués en Chine puis importés par containers, cela a un coût écologique réel. Le mythe du DIY mérite d’être déconstruit. Pour créer une boîte à histoires lues, un distributeur d’histoires courtes, un détecteur de CO2 pour favoriser l’aération d’une pièce, il faut commander des pièces dans des quantités minimes au regard du coût de production et de celui du transport. Or, acheter ces produits réalisés de façon industrielle permet de réduire ces coûts. Si le capitalisme nous dirige droit dans le mur, il a aussi l’avantage de rationaliser la production et les coûts (économiques mais aussi écologiques).

Que les choses soient claires, je ne juge pas mais j’invite à la réflexion. Si on souhaite collectivement, au nom de la profession, s’intéresser aux enjeux écologiques et contribuer à la lutte contre le changement climatique, il me paraît nécessaire d’être honnête et de pouvoir faire son autocritique. On peut envisager de faire du DIY avec de la récup en récupérant du bois du mobilier ou des composants électroniques de matériels qui en contiennent (vieux ordinateurs, jouets, appareils électroniques mis au rebus) plutôt que de commander chez GoTronic, Snootlab ou RS… C’est plus complexe et plus contraignant. Mais les vagues de chaleur, le manque de ressources et les conséquences du bouleversement climatique que nous n’avons pas encore entièrement mesurées sont pas mal contraignantes aussi. Si on veut que la bibliothèque soit au cœur de la cité, un espace de participation aux débats de société, de contribution et d’expression de la parole citoyenne, on ne peut pas faire fi de ces questionnements. Nous devons intégrer ces réflexions dans notre pratique professionnelle pour faire en sorte que le concept de bibliothèque verte ne se transforme pas en greenwashing.

Ce billet va faire suite à un premier que j’ai publié la semaine dernière à propos de la crise du coronavirus, dans lequel j’ai essayé de mettre en perspective cet événement en l’interprétant à l’aune de la remise en question de la séparation entre Nature et Culture, dans le sillage d’auteurs comme Bruno Latour, Philippe Descola, Isabelle Stengers, Anna Tsing ou Donna Haraway.

Depuis le début du confinement, il y a quinze jours, les réactions se sont multipliées et je suis assez frappé de voir à quel point de nombreux points de vue qui s’expriment restent comme « prisonniers » du paradigme dualiste, conduisant souvent à des visions caricaturales et/ou problématiques.

Prenons pour commencer les résultats d’un sondage qui ont beaucoup tourné ces derniers jours, selon lesquels plus d’un quart des français penseraient que le coronavirus a été créé en laboratoire (plus exactement, 17% estiment qu’il a été développé intentionnellement et 9% par accident). Il est assez logique qu’un événement dramatique comme la crise du coronavirus avive les tendances complotistes déjà largement présentes dans la population. Mais ce penchant à croire dans un scénario « à la X-Files » me paraît aussi typiquement une manifestation du paradigme de la séparation entre Nature et Culture, que l’on pourrait nommer « artificialisme » ou « créationnisme ». Il procède non seulement du dualisme, mais aussi d’une hiérarchisation entre Nature et Culture, qui place la seconde au-dessus de la première.

Au prisme de cette ontologie, le coronavirus devient un « artefact », parce que les éléments naturels sont censés rester un « environnement », c’est-à-dire quelque chose d’extérieur à la sphère humaine et sociale. Si notre société est bouleversé par un phénomène, alors celui-ci ne peut être un simple virus : il faut qu’il ait été créé par des humains, puisque les choses humaines sont affectées seulement par d’autres choses humaines. La croyance complotiste en une création du virus en laboratoire agit donc comme ce que Bruno Latour appelle « un processus de purification », qui rétablit la distinction entre Nature et Culture lorsque celle-ci menace d’être brouillée. En un sens, on est face à la même logique que celle du climatoscepticisme niant l’implication des activités humaines dans le réchauffement climatique et il n’est pas étonnant que Donald Trump, pape mondial du climatoscepticisme, ait d’abord fait courir le bruit que le coronavirus était une « fake news » des Démocrates destinée à perturber les élections présidentielles…

On est ici un peu dans le même genre de délire « créationniste » que celui dans lequel Ridley Scott est tombé dans son préquel à Alien (Prometheus/Covenant), qui l’a poussé à imaginer que sa mythique créature – dont toute l’aura tenait au mystère de ses origines -, avait en réalité été produite comme une expérience par un androïde, lui-même construit par un milliardaire fou…

A l’inverse, je vais citer un autre type de réactions, se raccrochant également selon moi au paradigme dualiste, mais qui constitue le reflet inversé de « l’artificialisme », hiérarchisant cette fois la Nature au-dessus de la Culture tout en maintenant la distinction. Caractéristique de cette veine, Nicolas Hulot a été interviewé ces derniers jours à propos de la pandémie et il a déclaré à ce sujet : « Je crois que nous recevons une sorte d’ultimatum de la Nature« .

Je veux rester rationnel, mais je pense que la Nature nous envoie un message. Elle nous teste sur notre détermination. Quand je parle d’un ultimatum, je pense que c’est un ultimatum au sens propre comme au sens figuré. On a eu beaucoup de signaux, mais tant que nous n’avons pas le danger palpable, on ajourne, on reporte.

Vous noterez que Nicolas Hulot commence cette tirade un brin étrange en disant « Je veux rester rationnel », pour poursuivre en présentant le virus comme un messager envoyé par « La Nature » qui nous mettrait à l’épreuve en nous sommant – une dernière fois – de changer nos comportements. Il y a évidemment de la figure de style et de la métaphore employée ici pour frapper les esprits lors d’un passage au JT. Mais à mon sens, pas seulement.

Là où le complotisme réduit le coronavirus à un artefact humain, nous avons ici un « naturalisme » qui érige la Nature en une entité anthropomorphisée et dotée d’intentions. Le complot humain de la thèse précédente fait ici place à une sorte de « complot non-humain » et, une nouvelle fois, l’effet symbolique produit est celui de rétablir la grande séparation entre Nature et Culture. C’est une impasse dans laquelle une certaine écologie – disons-là « environnementaliste » – s’est souvent perdue et il n’est pas très étonnant de voir Nicolas Hulot s’illustrer dans ce registre…

On trouve d’autres manifestations encore plus caricaturales de cette rémanence du « Grand Partage », même chez des militants écologistes pourtant souvent présentés comme les plus radicaux. Pablo Servigne, connu pour avoir popularisé en France les thèses sur l’effondrement et la collapsologie, a publié, il y a quelques jours, une sorte de « fable » qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux. Elle met en scène un dialogue où le coronavirus, présenté comme un personnage, se rend auprès de « l’Univers » pour le questionner et lui demander pourquoi il l’a envoyé aux humains.

Le statut Facebook de Paolo Servigne sur le #Coronavirus est l'illustration caricaturale de ce @Gemenne et quelques autres craignaient à propos des conséquences de la pandémie sur la sensibilisation à la cause écologiste… pic.twitter.com/vEtRamLlTM

— Setni Baro (@Baro75020) March 26, 2020

Corona : tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort…

Univers : mais corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits … mais justement c’était trop localisé et pas assez fort…

Corona : tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?

Univers : je ne sais pas corona… je l’espère… mère terre est en danger… si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver, il y a d’autres petits qui attendent … mais j’ai confiance en toi Corona… et puis les effets se feront vite sentir … tu verras la pollution diminuera et ça fera réfléchir, les hommes sont très intelligents, j’ai aussi confiance en leur potentiel d’éveil… en leur potentiel de création de nouveaux possibles … ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de pénurie sont réels à force d’avoir trop délocalisé, que le vrai luxe ce n’est plus l’argent mais le temps… il faut un burn out mondial petit car l’humanité n’en peut plus de ce système mais est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience… à toi de jouer…

Univers : merci Univers… alors j’y vais …

Dans cette vision, le coronavirus n’est plus seulement un signe ou un message (ultimatum) que la Nature nous envoie, il devient une forme de « châtiment naturel », calqué sur un châtiment divin. Certes, on est ici à nouveau devant une figure de style – la prosopopée – dont l’emploi est immémorial. Mais cette anthropomorphisation de l’Univers et du Virus me paraît tout sauf innocente, car elle reste profondément tributaire du paradigme de la séparation entre Nature et Culture. Que l’on soit dans la thèse de l’artefact humain ou du châtiment naturel, on stagne en définitive d’un côté ou de l’autre du Grand Partage, mais jamais on ne le dépasse pour essayer de penser l’événement au-delà.

Pablo Servigne mentionne dans son post la « Terre Mère » qui serait en danger, référence à la Pachamama des populations autochtones dans les Andes, qui sert à personnifier la Nature. Mais la réception qu’il fait dans son post du concept est complètement déformée par le prisme dualiste, car pour les peuples andins, la Pachamama est au contraire la représentation de l’idée d’une inséparabilité fondamentale entre Humains et Non-Humains, formant ce que Bruno Latour appelle des « collectifs hybrides ». Voyez par exemple cet article qui montre que la Pachamama n’a rien à voir avec ce que les Modernes appellent « Nature » : :

Le concept andin de communauté se distingue lui-même de l’acception occidentale. Alors que la communauté est appréhendée en Occident comme une catégorie sociale, qui figure un groupe de personnes ayant des relations étroites les unes avec les autres, ou encore qui se sentent liées à un même territoire, la conception andine est bien plus vaste. Elle englobe en effet les personnes, mais aussi les êtres vivants non humains, tels que les animaux ou les plantes, ainsi que certains éléments non vivants, en particulier les monts et montagnes ou encore les esprits des défunts. Ces communautés sont en outre propres à un territoire donné, qui les définit et auquel il est accordé des attributs spécifiques. Ainsi, les conceptions originelles de la Pacha Mama permettent de la représenter comme une manière de se penser comme faisant partie d’une vaste communauté sociale et écologique, elle-même insérée dans un contexte environnemental et territorial. La Pacha Mama n’est donc pas un simple synonyme, ou une idée analogue à la conception occidentale de la nature : il s’agit d’une vision plus ample et plus complexe.

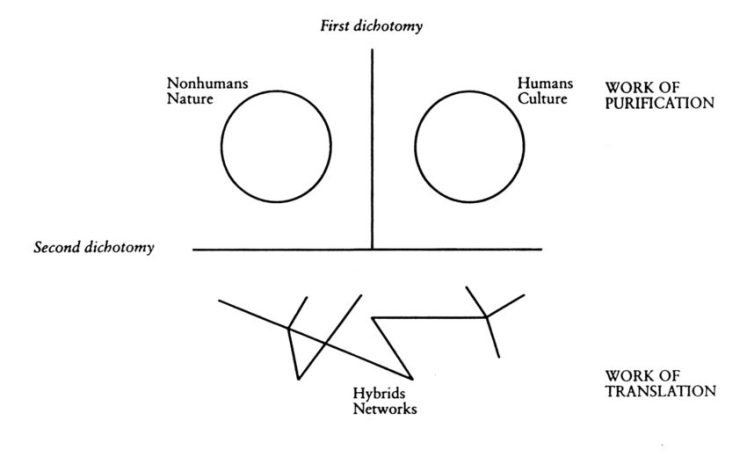

Dans mon billet précédent, j’avais inséré comme illustration ce schéma, tiré du livre « Nous n’avons jamais été modernes » de Bruno Latour, qui représente la séparation entre Nature et Culture, et ce qui lui est opposé, à savoir le réseau des relations entre humains et Non-Humains, formant des « réseaux hybrides » :

Penser la crise du coronavirus au-delà de la séparation entre Nature et Culture, c’est se donner la possibilité de sortir des deux thèses absurdes (et jumelles) du complot et du châtiment, pour arriver à se situer dans la partie inférieure du schéma, c’est-à-dire dans ce que Donna Haraway appelle les « enchevêtrements » (entanglements).

Parce que nous sommes immergés dans l’ontologiste dualiste qui a forgé notre conception du monde, il nous est très difficile de nous tenir mentalement dans cette zone des enchevêtrements et le dualisme finit souvent par nous rattraper même quand nous essayons d’en sortir. J’en ai eu une preuve intéressante dimanche soir en écoutant « Les Informés » de France Info, dont les éditorialistes commentaient la disparition de Patrick Devedjian, emporté ce week-end par le coronavirus. L’un des invités expliquait que pour lui, cette mort d’un homme politique démontrait que le virus n’avait pas la carte d’un parti politique en particulier et qu’il pouvait frapper à gauche comme à droite toutes les classes de la société, personne ne pouvant se dire à l’abri.

Cela peut paraître juste lorsqu’on considère un cas isolemment, mais c’est en réalité faux statistiquement car, comme toujours, la létalité du virus va jouer à travers des facteurs économiques et sociaux. Les couches les plus pauvres et les travailleurs précaires sont déjà ceux qui sont les plus exposés au risque de la contamination et ce déséquilibre va être encore accentué dans un pays comme les États-Unis où les inégalités d’accès au système de santé vont avoir un effet amplificateur dramatique. Sans parler des pays les plus défavorisés, notamment en Afrique ou en Inde, où le coronavirus risque de constituer un fléau terrible vu les conditions de vie des populations les plus pauvres.

Il est donc tout à fait faux d’affirmer que le coronavirus ignorerait les classes sociales. Ce qui tue, ce n’est pas le virus lui-même, mais précisément un « enchevêtrement » ou une « association » dans lequel ce Non-Humain se lie à des facteurs humains, comme les niveaux d’inégalité sociale.

Pour penser ces « associations » ou « agencements », nous disposons de certains outils et concepts, notamment ceux forgés dans le sillage de Madeleine Akrich, Bruno Latour et Michel Callon par la sociologie de la traduction et la théorie de l’acteur-réseau. Son but est précisément de faire de la sociologie en dépassant la séparation entre Nature et Culture pour se donner la possibilité de penser des « collectifs hybrides » en tant qu’acteurs :

Le social est appréhendé comme étant un effet causé par les interactions successives d’actants hétérogènes, c’est-à-dire de l’acteur-réseau. Tout acteur est un réseau et inversement. L’action d’une entité du réseau entraîne la modification de ce dernier ; toute action impliquant l’ensemble du réseau a une incidence sur les composantes du réseau

La pensée dualiste partage le monde entre des sujets, toujours humains, et des non-humains, toujours objets. Les premiers sont les seuls regardés comme des « acteurs », c’est-à-dire à être dotés d’une puissance d’agir. Dans cette perspective, les Non-Humains restent passifs et forment comme un décor de théâtre, extérieur à la situation que seules des actions humaines font avancer. C’est la raison pour laquelle, lorsque des Non-Humains font irruption sur la scène sociale (où ils ne sont pas censés apparaître) – comme le fait actuellement le coronavirus -, la tendance est de les dépeindre caricaturalement comme des sujets anthropomorphisé doués d’intentions (ce que fait Servigne dans sa Fable) ou de les présenter comme des artefacts produits par des humains (comme le pensent les complotistes). Dans les deux cas, ces visions traduisent une incapacité à considérer que l' »acteur », c’est toujours un agencement d’Humains et de Non-humains, au sens d’une combinaison de puissances d’agir.

Sur le média AOC, Bruno Latour a publié un court texte excellent, dans lequel il dresse en quelques lignes le portrait du collectif hybride agissant qui s’est enchevêtré à la faveur de la crise du coronavirus et qui constitue un acteur-réseau :

[…] il n’y a pas que les multinationales ou les accords commerciaux ou internet ou les tour operators pour globaliser la planète : chaque entité de cette même planète possède une façon bien à elle d’accrocher ensemble les autres éléments qui composent, à un moment donné, le collectif. Cela est vrai du CO2 qui réchauffe l’atmosphère globale par sa diffusion dans l’air ; des oiseaux migrateurs qui transportent de nouvelles formes de grippe ; mais cela est vrai aussi, nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus dont la capacité à relier « tous les humains » passe par le truchement apparemment inoffensif de nos divers crachotis. A globalisateur, globalisateur et demi : question de resocialiser des milliards d’humains, les microbes se posent un peu là !

Arriver à tenir cette ligne, au-delà du dualisme, est très difficile et nous sommes constamment confrontés au risque d’y retomber. Dans Les Echos par exemple, Inès Leonarduzzi, PDG de « Digital for the Planet » (tout un programme…), publie une tribune intitulée « Coronavirus : les pangolins n’y sont pour rien« , dans laquelle elle souligne les responsabilités humaines dans le drame qui est en train de se dérouler. Elle explique notamment comment la déforestation des habitats naturels pousse des animaux à entrer en contact avec des humains, avec un risque accru de transmission de maladies infectieuses.

Si l’on en croît les scientifiques, c’est parfaitement vrai, mais pour autant, les pangolins et les chauve-souris n’y sont pas « pour rien » : ces animaux ont été des acteurs à part entière de la situation et la décrire correctement, c’est aussi leur restituer leur rôle « d’actants » ou « d’animés », qualité que Bruno Latour reconnaît à tous les « Terrestres ». Pointer les responsabilités humaines est bien entendu crucial, mais à condition de ne pas tomber dans des processus de purification qui re-séparent bien proprement les Humains des Non-humains. Dans une situation comme celle-ci, nous avons besoin de penser les enchevêtrements, ce qui implique de parvenir à « distribuer l’agentivité », de part et d’autre de la distinction.

Dans son ouvrage « La Pensée Écologique », le philosophe Timothy Morton emploie une image intéressante pour donner à voir ce que serait une sortie de l’ontologie dualiste pour aller vers son opposé, à savoir une ontologie relationnelle. Il parle à ce sujet du « Maillage » (The Mesh), c’est-à-dire du réseau infini des relations unissant tous les êtres les uns aux autres, en soulignant qu’il est particulièrement dérangeant pour l’esprit de l’appréhender :

Le maillage consiste en des connexions infinies (…). Chaque être du maillage interagit avec les autres. Le maillage n’est pas statique. Nous ne pouvons arbitrairement qualifier telle ou telle chose de peu pertinente. S’il n’y a pas d’arrière-plan et par conséquent pas de premier plan, où sommes-nous alors ? Nous nous orientions au gré des arrière-plans sur lesquels nous nous tenons. Il y a un mot pour désigner un état qui ne distingue pas l’arrière-plan du premier plan : la folie.

[…] La conscience du maillage ne révèle pas le meilleur des gens. Il y a une joie terrifiante à prendre conscience de ce que H.P. Lovecraft appelle le fait de « n’être plus un être déterminé distinct des autres ». Il est important de ne pas paniquer et, chose étrange à dire, de ne pas surréagir à la déchirure du réel […] La schizophrénie est une défense, une tentative désespérée de restaurer un sentiment de cohérence et de solidité.

Les thèses du complot (avec leur virus-artefact), tout comme les thèses du châtiment (où le virus devient un message ou une punition envoyés par « La Nature ») sont toutes les deux des « surréactions » liées à la peur panique saisissant les esprits dualistes face à ce qui nous arrive : des tentatives désespérées de rétablir une orthodoxie ontologique dont nous devrions précisément nous débarrasser pour oser plonger dans la trame infinie des relations.

Airducation est un serious game qui permet d’apporter des connaissances scientifiques pour la formation des élèves en Île-de-France. Ainsi avec Airducation les élèves vont pouvoir développer leur esprit critique et leur permettre d’être plus responsable en matière de santé et d’environnement. L’Université Paris-Est Créteil (UPEC), l’académie de Créteil et Airparif, se sont associés pour développer [...]

The post Airducation : Apprendre et comprendre les effets de la qualité de l’air sur la santé first appeared on Serious-Game.fr.